(…)

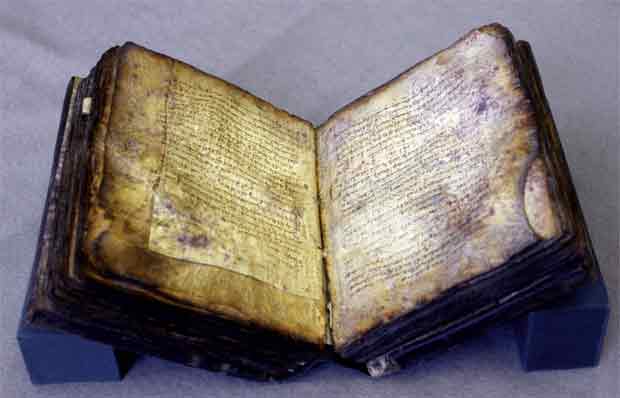

El Palimpsesto de Arquímedes es un libro del siglo XIII en el que se descubrieron nuevas obras del matemático de Siracusa. Está formado por 174 páginas de pergamino, con tapas de madera. En su interior se plasma el paso del tiempo y todas las vicisitudes a las que tuvo que hacer frente. El palimpsesto fue víctima de la cera, del pegamento, del fuego y de un hongo morado que, allí donde actuó, se comió el colágeno y acabó con el texto de Arquímedes. Es un gran superviviente que nos ha permitido recuperar un texto fundamental para el estudio de la historia de las Matemáticas.

La historia del palimpsesto parece remontarse al siglo X, cuando un escriba monástico, probablemente en Constantinopla, transcribió el texto de Arquímedes de alguna fuente anterior. Dos siglos más tarde, en 1229, cuando en el monasterio escasearon los materiales, el monje cristiano Johanes Myronas desencuadernó el libro de Arquímedes, borró la tinta, cortó las páginas por la mitad, las colocó perpendicularmente y las unió a otras que había extraído de otros seis libros antiguos, para formar un nuevo el libro sobre el que escribió textos religiosos. Afortunadamente, quedó un rastro de tinta escondido en el texto cristiano y el libro de oraciones, que permaneció varios siglos en el monasterio de San Sabas, fue la mejor caja fuerte para un contenido que en aquellos tiempos no hubiese sido entendido ni valorado.

El monasterio de San Sabas se encontraba en pleno desierto de Judea y fue comprado en 1625 por el Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén. En 1839, cuando fue visitado por el reverendo George Croly, el libro de oraciones todavía estaba en la biblioteca, junto a más de un millar de manuscritos. Pero por aquel entonces, le tocó hacer dos escapadas. La primera fue al monasterio del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuando el Patriarcado ordenó reunir allí los acervos de varias bibliotecas. Más tarde lo trasladaron al Metochion de la Iglesia del Santo Sepulcro, una casa dedicada a la administración monacal situada en Constantinopla. Hay constancia de que el libro de oraciones ya estaba allí en 1846. Año en el que Constantin von Tischendorf visitó el Metochion con el fin de aprovechar la ignorancia de los monjes para hacerse con varios documentos antiguos. Dejó anotado que en la biblioteca del Patriarca no había nada interesante salvo «un palimpsesto que trata de matemáticas», lo que prueba que en aquel momento ya se sabía que el libro de oraciones estaba escrito sobre un texto antiguo. Tischendorf desconocía su valor pero se llevó de recuerdo una página en su mochila. Treinta años más tarde, tras su muerte, sus herederos venderían a Cambridge cuarenta y cuatro hojas de manuscritos antiguos. Pero no fue hasta 1983, que se reconoció que una de las hojas era la página que faltaba en el Palimpsesto de Arquímedes.

Otra prueba del conocimiento que se tenía por aquel entonces de las características del Palimpsesto, es el inventario de las riquezas manuscritas del Metochion que hizo Athanasios Papadopoulos-Kerameos en 1899. En él no solo se incluía el libro de oraciones, sino que también se señalaba la presencia de material de matemáticas en griego bajo el texto litúrgico. El inventario, además, incluía parte del contenido del palimpsesto, lo cual llamó poderosamente la atención del filólogo danés Johan Ludvig Heiberg quien, en 1880, había publicado una edición monumental de las obras conocidas de Arquímedes, y enseguida identificó al autor del texto. Así que, en 1906 y en 1908, visitó el Metochion para recopilar toda la información que pudo. Hizo numerosas fotografías y, ya una vez en casa, con la única ayuda de una lupa, se dispuso a recuperar el texto del matemático. Sus hallazgos fueron la base de una segunda edición de las obras de Arquímedes que publicó entre 1910 y 1915 y le valieron una portada en The New York Times (el 16 de julio de 1907).

Después de la Primera Guerra Mundial el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Griega ordenó que los libros y manuscritos del Metochion fueran enviados a la Biblioteca Nacional de Grecia para garantizar su seguridad. Sin embargo, de las 890 obras catalogadas por Papadopoulos-Kerameos, en Atenas solo se recibieron 823, entre las cuales, no estaba el Palimpsesto de Arquímedes. Parece ser que poco antes de la mudanza de la biblioteca, un funcionario francés llamado Marie Louise Sirieix, presumiblemente le compró el palimpsesto a uno de los monjes. Pero no existe ningún registro de dicha operación y Sirieix se limitó a volver a Francia y conservar el libro en el seno familiar.

Para desgracia del palimpsesto, en su nueva ubicación se le pintaron, a página entera, imágenes de estilo bizantino de los cuatro evangelistas. Pudo ser para darle más importancia al libro y que se asemejase más a un Nuevo Testamento que a un libro de oraciones, lo que da a entrever que sus entonces dueños desconocían su importancia. Sireix murió en 1956 y el palimpsesto pasó a manos de su hija Anne Guersan. Esta y su hijo Robert Guersan, se percataron a principios de la década de 1960, del deterioro sufrido por el libro y tras consultar a expertos como el profesor Jean Bollack, el profesor A. Wasserstein y el padre J. Paramelle, lo enviaron a París para su restauración. Diez años más tarde, los Guersan por primera vez se plantearon vender el palimpsesto y prepararon e hicieron circular doscientos folletos sobre el manuscrito, cien en francés y cien inglés. Instituciones como la Biblioteca Beinecke de Libros Raros, de la Universidad de Yale; Libros Raros y Manuscritos H. P. Kraus, de Nueva York; el Centro de Investigaciones sobre Humanidades de la Universidad de Texas, o la Universidad de Pittsburgh; estuvieron interesadas pero en ningún caso se procedió a la venta.

Finalmente, a principios de la década de 1990, la familia Guersan entregó el manuscrito a la casa de subastas Christie’s, a título de consignación, para su eventual venta. Christie’s pudo constatar su autenticidad comparando el documento con las fotografías de Heiberg y estimó que podía conseguir de 800 mil a 1.2 millones de dólares. El 13 de agosto de 1998, la empresa puso en conocimiento al gobierno griego de su intención de subastar el Palimpsesto de Arquímedes, y este puso sobre aviso al Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega de Jerusalén. El representante de Christie’s en Grecia llegó a ofrecer a las autoridades griegas la venta directa del manuscrito por 400 mil dólares, pero declinaron la oferta. Como consecuencia, Christie’s anunció en septiembre que subastaría el libro el 29 de octubre.

Cinco días antes de la subasta, el ministro de Cultura de Grecia, Evangelos Venizelos, comunicó a la prensa que el palimpsesto era propiedad legal del Patriarcado puesto que no existía ningún registro de la venta y el Patriarcado inició una acción legal contra Christie’s y la familia Guersan para impedir la venta.

El 29 de octubre de 1998, las actividades en Christie’s se iniciaron con la lectura de un boletín de prensa que decía lo siguiente: «Christie’s tiene el placer de informar a sus clientes que la Corte Federal de Nueva York negó anoche una moción del Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén para detener la venta, esta tarde, del Palimpsesto de Arquímedes. El juez decretó que bajo las leyes aplicables, nuestro consignatario tiene claramente derecho a vender el manuscrito, y la venta se realizará conforme a lo programado». El ganador de la puja fue Simon Finch, que compró el manuscrito para un coleccionista privado estadunidense que sigue en el anonimato.

(…)

El propietario del manuscrito se lo prestó al Museo de Arte Walters, para que llevasen a cabo las tareas de conservación y análisis necesarias para exhibirlo al público. Entre junio de 1999 y mayo del 2001, se organizó un certamen para integrar un equipo multidisciplinario que recuperase el texto de Arquímedes. Los dos finalistas fueron el Instituto Tecnológico de Rochester y la Universidad Johns Hopkins, que, mediante técnicas de obtención de imágenes multiespectrales, microscopía confocal y procesado de la imagen, recuperaron alrededor de 80 por ciento del texto.

Pero antes de poder analizar las páginas tuvieron que hacer frente a dos problemas. El primero fue el desmontaje del libro, tarea que les llevó cuatro años. Había pegamento Elmer’s Wood en el lomo, una emulsión de acetato de polivinilo que una vez seco no se disuelve en agua y es más fuerte que el pergamino donde estaba pegado. El segundo fue el raspado mecánico de la cera que se había depositado en las páginas, proveniente de las velas que se utilizaban en los servicios litúrgicos.

Para analizar el 20 por ciento restante que había quedado oculto por las imágenes religiosas añadidas se recurrió a la ayuda del físico Uwe Bergmann del laboratorio sincrotrón de la Universidad de Stanford, que, a finales de 2003, se dio cuenta de que la técnica que empleaba para observar la fotosíntesis en las hojas de espinacas podría ser útil para descifrar el texto de las páginas del Palimpsesto de Arquímedes que quedaban por recuperar. La técnica en cuestión se denomina fluorescencia de rayos X y pudo realizarse gracias a que la tinta con que se escribió el palimpsesto contenía hierro. Detectando las moléculas de hierro se pudo determinar las zonas en las que quedaban rastros de tinta.

Para llevarlo a cabo se utilizaron rayos X “duros” (muy energéticos), cuya longitud de onda es de alrededor de 1 Angstrom, comparable a las distancias entre los átomos y, por tanto, capaz de interaccionar con estos para aportar información sobre los mismos.

(…)

Además de obras de otros autores, el palimpsesto contenía siete obras del matemático griego:

- Sobre el equilibrio de los planos

- Sobre las espirales

- Medida de un círculo

- Sobre la esfera y el cilindro

- Sobre los cuerpos flotantes

- El método de los teoremas mecánicos

- Stomachion (copia más completa de todas las conocidas)

Dos de las cuales tienen especial relevancia: la única copia conocida de su tratado Sobre los cuerpos flotantes, escrita en griego y el texto de El método de los teoremas mecánicos, que se creía perdido.

La particularidad de El método de los teoremas mecánicos radica en el uso de la experimentación previa a la hora de resolver los problemas. En una carta a Eratóstenes, Arquímedes lo expresa de la siguiente manera: «será posible captar ciertas cuestiones matemáticas por medios mecánicos, lo cual, estoy convencido, será útil para demostrar los mismos teoremas. Yo mismo, algunas de las cosas que descubrí por vía mecánica, las demostré luego geométricamente, ya que la investigación hecha por este método no implica verdadera demostración. Pero es más fácil, una vez adquirido por este método, un cierto conocimiento de los problemas, dar luego la demostración, que buscarla sin ningún conocimiento previo».

La lectura de los textos de Arquímedes contenidos en el palimpsesto nos han mostrado que los resultados obtenidos por el matemático no fueron adoptados por otros científicos hasta 500 años después.

(…)

LAURA MORRÓN

“Tesoros que oculta el reciclaje”

(cultura científica, 19.01.18)

/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/01/03204523/ambrose-Bierce-1.jpg)