(…)

A metros del actual cruce de las transitadas avenidas Montes de Oca y Martín García se encuentra la parroquia de Santa Lucía, un templo católico creado a partir del oratorio que existió allí desde el mil setecientos y pico. Cada 13 de diciembre, en ese lugar se celebran las fiestas patronales, un clásico destinado a evocar a aquella santa nacida en el año 281 de nuestra era en Siracusa, Italia. Por sus milagros se la considera protectora de la vista.

Pero volvamos a la pulpera. Entre las décadas de 1820 y 1840, cerca de la parroquia había un local donde se reunían carreros, cuarteadores, copleros y otros habitantes de aquella zona ubicada a mitad de camino entre la cercana pampa y la ciudad.

La leyenda entrega distintas versiones. La más contada es la que dice que allí vivía la hija del dueño de la pulpería, una joven llamada Dionisia Miranda, a quien algunos conocían como “la rubia de la zona del saladero”. Y recuerdan que su padre (llamado Juan de Dios Miranda) murió luchando en una de las guerras políticas de la época. Por eso Dionisia y su madre quedaron a cargo del local, que también solían frecuentar “los soldados de cuatro cuarteles” y “los trompas de Rosas”, aquellos que con sus clarines transmitían órdenes en medio de los combates.

Como es la historia más contada, algunos estudiosos del arte popular ciudadano sostienen que el poeta Héctor Pedro Blomberg (1889-1955) se inspiró en ella para hacer los versos que luego, con la música de Enrique Maciel (un hombre de raza negra, que nació y murió en el barrio de San Cristóbal y con quien Blomberg formó uno de los dúos más creativos para temas históricos) se convertirían en el famoso vals que miles supieron tararear alguna vez, después de escuchar la famosa grabación del cantor Agustín Magaldi Sin embargo, en algunos ámbitos se habla de otra Dionisia, de apellido Valderrama, una mujer también rubia y de ojos celestes que siempre frecuentaba la parroquia dada su devoción por Santa Lucía. Otros la conocen como Flora Valderrama. Y para confundir un poco más las cosas, como buena leyenda que se precie, además aparece un tercer nombre al que se le atribuye la figura de la famosa pulpera: mencionan a una tal Ramona Bustos.

Lo concreto es que de esa bella mujer que hacía suspirar a muchos en la zona de la calle Larga (como se conocía entonces a la actual Montes de Oca) hoy casi no hay rastros, sobre todo en lo que respecta a su final. Según cita Blomberg en sus versos, la pulpera se fue con “un payador de (Juan) Lavalle” (la historia lo presentará años después como uno de los máximos opositores al gobierno de entonces) “cuando el año 40 moría”. Es decir: en tiempos en los que Juan Manuel de Rosas mostraba su férreo poder de gobernante.

(…)

“El vals de la rubia de ojos celestes”

EDUARDO PARISE

(“clarín”, 07.03.11)

(Mañana covers del tema)

31.3.11

30.3.11

le he puesto una rosa triste

Le he puesto una rosa triste

a la flauta melancólica:

cuando cante, cantará

con música y con aroma.

Tendrá una voz de mujer,

vacilante, arrulladora,

plata con llanto y sonrisa,

miel de mirada y de boca.

Y será cual si unos dedos

finos jugasen con sombra

por los leves agujeros

de la caña melodiosa...

Tonada que nunca llega,

oída una tarde en la fronda,

tonada que iba a cogerse

y que huía entre las hojas!

Para ver si no se iba,

la engañé con una rosa:

cuando llore, llorará

con música y con aroma.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

“La soledad sonora” (1911)

fuente: http://www.ciudadseva.com/bibpoe.htm

a la flauta melancólica:

cuando cante, cantará

con música y con aroma.

Tendrá una voz de mujer,

vacilante, arrulladora,

plata con llanto y sonrisa,

miel de mirada y de boca.

Y será cual si unos dedos

finos jugasen con sombra

por los leves agujeros

de la caña melodiosa...

Tonada que nunca llega,

oída una tarde en la fronda,

tonada que iba a cogerse

y que huía entre las hojas!

Para ver si no se iba,

la engañé con una rosa:

cuando llore, llorará

con música y con aroma.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

“La soledad sonora” (1911)

fuente: http://www.ciudadseva.com/bibpoe.htm

29.3.11

el final de virginia woolf

Es 1941. El invierno llega a su fin. En Londres, la casa en la que han vivido Virginia y Leonard Woolf es ya un montón de escombros. Hace meses que el matrimonio habita el pequeño pueblo de Rodmell, al sur de Lewes. Cada noche, camino a la capital del Reino Unido, los bombarderos alemanes sobrevuelan el pueblo. Los Woolf saben que si Hitler triunfa serán los primeros en la lista de indeseables. Son intelectuales, se han manifestado contra el fascismo, Leonard es judío. Están decididos a anticiparse a los acontecimientos: Adrián, el hermano de Virginia, les ha conseguido una dosis letal de morfina para hacer uso de ella si lo peor sucede. En ese clima, Virginia termina de escribir su última novela, Entre Actos y siente aquel vacío que tironea de ella al concluir una obra. Pero esta vez lo vive como definitivo. La escritura me ha abandonado, dice entonces a sus amigos. En marzo escribe a John Lehman –su editor– exigiéndole que no publique la novela porque a su entender “es horrible”. Leonard se encarga de despachar la carta y adjunta una nota en la que expresa su preocupación por el estado general de su mujer (V.n.w. “ Virginia not well ”) y le pide a John un tiempo de espera. Confía en que, como otras veces, ella se recuperará también de esta crisis nerviosa.

(…)

Virginia Woolf escribe en tiempos signados por la influencia de Freud, Marx y Nietzsche, una época que pone en duda la objetividad del pensamiento, alerta acerca de las trampas de la conciencia y sus posibilidades de enmascarar la realidad. Escritora experimental, Virginia busca lo que ella llama su “método”. Un procedimiento que le permita tocar la vida con la escritura, rasgar los telones que cubren la realidad opacándola. Sabe que, al tiempo que ve, la mirada también oculta las cosas con su propio tejido. Escribe para rasgar esos velos, tornarlos visibles y que la realidad se presente en la distancia desde la que tratamos de alcanzarla.

En su ensayo La narrativa moderna , refiriéndose a la ficción tal como se escribe hasta entonces, Virginia Woolf sostiene: “Examinemos por un instante una mente corriente de un día corriente.

La mente recibe un sinfín de impresiones: triviales, fantásticas, evanescentes o grabadas con afilado acero. Llegan de todos lados, una lluvia incesante de innumerables átomos; y al caer, al tomar forma como la vida del lunes o el martes, el acento recae de modo distinto que antaño; el momento de importancia no venía aquí sino allí; de manera que si un escritor fuera un hombre libre y no un esclavo, si pudiera escribir lo que quisiera, no lo que debiera, si pudiera basar su obra en su propia sensibilidad y no en convenciones, no habría entonces trama ni humor ni tragedia ni componente romántico ni catástrofe al estilo establecido, y quizá ni un solo botón cosido como lo harían los sastres de Bond Street.

La vida no es una serie de lámparas de calesa dispuestas simétricamente; la vida es un halo luminoso, una envoltura semitransparente que nos recubre desde el principio de la conciencia hasta el final.”

(…)

A comienzos de marzo de 1941, en un mundo en guerra, cuando caen los últimos copos de nieve en su jardín, Virginia vislumbra la proximidad de la primavera con tanta intensidad como la falta de futuro. Sin embargo, aún recuerda la frase de Henry James que la alienta a continuar: “Observa la llegada de la vejez. Observa la codicia, el propio abatimiento. Que todo se vuelva aprovechable.” Tras una noche sin bombardeos, el 28 de marzo de 1941 amanece brillante, claro, frío. Antes de tomar el bastón y salir hacia el río, Virginia aún le roba a la muerte tres últimas cartas dirigidas a Leonard y a su hermana Vanessa.

Veinte días después y luego de una intensa búsqueda, su cuerpo es hallado en el río Ouse. Hay piedras en los bolsillos de su abrigo. Leonard recuerda que unas semanas atrás, ella había regresado de su caminata muy embarrada: me resbalé, dijo. El le creyó. Ahora se pregunta si, una vez más, Virginia no habría aprendido de la contrariedad hasta salirse con la suya. Tal vez aquel 28 de marzo, además del temor de volver a sufrir una crisis de locura y no poder soportarla, el alma de Virginia se rindió ante la violencia y la desmesura de la realidad. Esa realidad inaprensible a la que, sin embargo, logró acercarse con su obra. Una obra prolífica y extraordinaria donde, más allá de diferencias y distancias, aún hoy, su lúcida mirada nos descubre y nos alcanza.

“Virginia Woolf: formas de narrar la angustia”

MARÍA JOSÉ EYRAS CECILIA SORRENTINO

(“ñ”, 28.01.11)

25.3.11

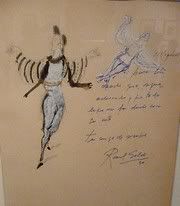

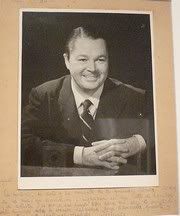

autógrafos

Para aquellos que no saben quién fue don Miguel de Molina remitimos a “Las cosas del querer”, el film español con Manuel Banderas y Ángela Molina, una “versión libre” de su vida. Don Miguel nos regaló sus coplas españolas que se hicieron célebres. Una de ellas es “La bien pagá” que cantó en la película “Ésta es mi vida” de 1952:

Particularmente, “Te lo juro yo” es una de mis preferidas del repertorio de don Miguel. Acá subimos la versión de la película, ya mencionada, “Las cosas del querer”:

Don Miguel de Molina se estableció en Argentina, en una casona en Belgrano y en estas tierras murió el 4 de marzo de 1993. Su cuerpo descansa en la Chacarita, en el nicho 397 del Panteón de la Asociación Argentina de Actores.

En las últimas semanas, el Centro Cultural Recoleta exhibe una muestra de su obra, excelente por el amplio material en exposición, de la colección particular del artista, en especial sus míticas camisas confeccionadas y bordadas por él mismo.

La data de la muestra:

http://centroculturalrecoleta.org/ccr-sp/exposiciones/2011/01/05/miguel-de-molina/#more-852

De nuestro álbum particular en Facebook fotos de la muestra:

http://www.facebook.com/album.php?aid=335279&l=7fcb049e88&id=163209071420

sus notas periodísticas:

http://www.facebook.com/album.php?aid=335275&l=ed605999e3&id=163209071420

recuerdos:

http://www.facebook.com/album.php?aid=335277&l=c02211d758&id=163209071420

afiches de sus presentaciones:

http://www.facebook.com/album.php?aid=335249&l=03fe4e0a95&id=163209071420

y los autógrafos de famosos:

http://www.facebook.com/album.php?aid=335250&l=df4313208e&id=163209071420

De esta parte de la exposición, seleccionamos algunos autógrafos de personalidades notables que dejaron, por escrito, su admiración y cariño por el arte de don Miguel de Molina.

Particularmente, “Te lo juro yo” es una de mis preferidas del repertorio de don Miguel. Acá subimos la versión de la película, ya mencionada, “Las cosas del querer”:

Don Miguel de Molina se estableció en Argentina, en una casona en Belgrano y en estas tierras murió el 4 de marzo de 1993. Su cuerpo descansa en la Chacarita, en el nicho 397 del Panteón de la Asociación Argentina de Actores.

En las últimas semanas, el Centro Cultural Recoleta exhibe una muestra de su obra, excelente por el amplio material en exposición, de la colección particular del artista, en especial sus míticas camisas confeccionadas y bordadas por él mismo.

La data de la muestra:

http://centroculturalrecoleta.org/ccr-sp/exposiciones/2011/01/05/miguel-de-molina/#more-852

De nuestro álbum particular en Facebook fotos de la muestra:

http://www.facebook.com/album.php?aid=335279&l=7fcb049e88&id=163209071420

sus notas periodísticas:

http://www.facebook.com/album.php?aid=335275&l=ed605999e3&id=163209071420

recuerdos:

http://www.facebook.com/album.php?aid=335277&l=c02211d758&id=163209071420

afiches de sus presentaciones:

http://www.facebook.com/album.php?aid=335249&l=03fe4e0a95&id=163209071420

y los autógrafos de famosos:

http://www.facebook.com/album.php?aid=335250&l=df4313208e&id=163209071420

De esta parte de la exposición, seleccionamos algunos autógrafos de personalidades notables que dejaron, por escrito, su admiración y cariño por el arte de don Miguel de Molina.

Cordialmente al gran artista Miguel de Molina con mi agradecimiento por su adhesión a las celebraciones del los obreros argentinos...

EVA PERÓN

Al gran artista y amigo Miguel de Molina con gran afecto y agradecimiento en nombre de los obreros a quienes deleitó con su arte.

Bs. As. 22 Octubre de 1946

JUAN DOMINGO PERÓN

Para Miguel de Molina artista extraordinario, amigo mejor.

ERNESTO SANTOS DISCÉPOLO

Miguel:

Para tu madre, que sigues adorando y por todo lo que me has dado con tu arte.

Tu amigo de siempre.

RAÚL SOLDI

A mi querido Miguel de Molina, gran artista y gran camarada, con toda simpatía y admiración. Sinceramente.

JOSEPHINE BAKER

Para nuestro inolvidable Miguel de Molina con cariño, con respeto y con devoción.

JOAN MANUEL SERRAT

A Miguel de Molina artista extraordinario con sincera admiración.

NINÍ MARSHALL

Al admirado artista Miguel de Molina.

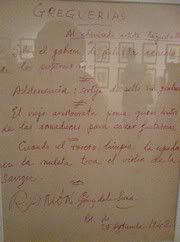

GREGUERÍAS

Sólo el gabán de pieles se acuerda de los perfumes idos.

Adolescencia: sortija de sellos sin grabar...

El viejo aristócrata ponía queso dentro de las armaduras para cazar fantasmas.

Cuando el torero limpia la espada con la muleta toca el violín de la sangre.

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

¡Miguel! La historia, el arte y la música de tu querida Patria... Madre de la mía, me enseñaron e influyeron en mi vida de hombre y de artista. Y por si eso fuera poco para mí, llegó tu amistad a esta humilde vida de crónico calavera, para admirarte, quererte y abrazarte en este fraternal recuerdo.

ANÍBAL TROILO “PICHUCO”

Para Miguel de Molina, todas mis felicitaciones de un "caballero" parisino.

MAURICE CHEVALLIER, Montevideo 1951

A Miguel de Molina con la amistad sincera de

MARÍA FÉLIX

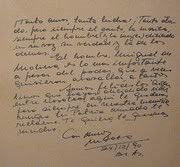

¡Tanto amor, tanta lucha! Tanto olvido, pero siempre el canto, la música, siempre el hombre (y a la mujer) diciendo en su voz su verdad y la de los demás.

El hombre, Miguel de Molina, es lo más importante a pesar del poder, que a veces quisieron avasallar a tantos.

somos felices los argentinos que hayas decidido vivir entre nosotros, aquí te quedarás para siempre en nuestra memoria aunque tu Patria amada te reclame.

Te quiero, te queremos mucho.

Con amor.

MERCEDES SOSA

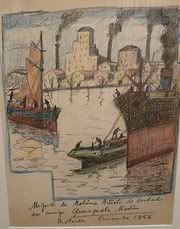

Miguel de Molina, Artista de verdad.

Su amigo

QUINQUELA MARTÍN

24.3.11

de que callada manera

¡De qué callada manera

se me adentra usted sonriendo,

como si fuera

la primavera!

(Yo, muriendo.)

Y de qué modo sutil

me derramó en la camisa

todas las flores de abril.

¿Quién le dijo que yo era

risa siempre, nunca llanto,

como si fuera

la primavera?

(No soy tanto.)

En cambio, ¡qué espiritual

que usted me brinde una rosa

de su rosal principal!

¡De qué callada manera

se me adentra usted sonriendo,

como si fuera

la primavera!

(Yo, muriendo.)

“Canción”

NICOLÁS GUILLÉN

fuente: http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/guillen/cancion.htm

Etiquetas:

literatura,

musica,

poesía

23.3.11

22.3.11

stamo tutto viejos

UN FERIADO PARTICULAR

data: http://www.imdb.com/title/tt1277728/

Opera prima de Gianni Di Gregorio que luego de co-escribir “Gomorra”, se lanzó a contar una historia chiquita pero redonda. Un ejemplo de esas historias montadas sobre una anécdota argumental mínima, potenciada por muy buenas actuaciones. Tiene la virtud de durar exactamente lo necesario (75 minutos) para no estirar la trama en detrimento de la calidad.

En un reportaje en “La Nación” (http://www.lanacion.com.ar/1355215-otra-historia-minima), Di Gregorio contó como esta película nació de una vivencia personal. Él, como su homónimo protagonista, tuvo a su madre a cargo y fue un moroso en el pago de las expensas. Y también como él, el administrador de su edificio le propuso condonar la deuda a cambio de cuidar a la madre del administrador durante las vacaciones de Ferroagosto. Total, si ya estaba cuidando a una viejita, ¿qué problema iba a tener en cuidar a otra?

Gianni Di Gregorio rechazó el ofrecimiento pero se quedó pensando qué hubiera pasado de haber aceptado la oferta. Y así nació esta historia contada con ese tono tan particularmente italiano para la comedia, en la que el protagonista (que ya cargaba con su madre) debe aguantar, durante un fin de semana largo, no a una más, sino a otras tres viejitas.

Ferroagosto es una especie de Día de Acción de Gracias italiano, una festividad que se remonta al Emperador Augusto y que se enlaza con la festividad cristiana de Santa María, el 15 de agosto. Es el fin de semana largo y caluroso que los romanos suelen aprovechar para salir de viaje. Y en esa época propicia para la escapada turística surge la duda: ¿qué hacemos con la nona?

Gianni, copita de vino en mano, entra por un tubo y termina jugando el juego que quieren jugar las ancianas, manipuladoras como niños al pasar por todas las etapas, desde el enojo, el pataleo, el capricho, hasta la perfecta cooperación y entendimiento.

Hay en el final de “Un feriado particular”, un toque agridulce, el de las caritas tristes de las viejitas cuando saben que sus hijos vienen a buscarlas en medio del almuerzo de Ferroagosto. Hay, en esas miradas de niños a los que le sacaron el chupetín, el testimonio de tanta soledad, tanta indiferencia, tanto darse la cabeza contra la pared contra una sociedad que no sabe cuál es el lugar que le corresponde a los viejos.

El casting es imprescindible para la eficacia de esta muy amena comedias. Las cuatro viejitas se roban la película, muy bien secundadas por Gianni Di Gregorio. Un apunte aparte para las calles de una Roma vacía. La frase: “Yo hablo con Marcelo. Ahora, esta noche sí... algo liviano... un caldo”.

Anote: “Un feriado particular”. Una de esas comedias puras para reírse un rato. No es poco a esta altura del partido.

21.3.11

el hueco de las cabecitas

El paisaje que se ve ahora, con algunos retoques, es casi el mismo que pensó Carlos Thays, ese paisajista francés que se encargó de ponerle verde a Buenos Aires. De allí, las tipas, los jacarandás y hasta algún ombú. Pero la plaza Vicente López, que de ella se trata, supo ser uno de los sitios más marginales de la vieja ciudad que poco tienen que ver con ese marco actual y tan elegante de las calles Paraná, Juncal, Montevideo y Arenales.

Hacia 1770, ese lugar era el terreno de donde la gente del vecino “horno de Britos” sacaba la tierra para fabricar ladrillos. Por eso, la zona solía ser un lodazal, algo que se agravaba cuando alguna lluvia castigaba el paisaje lleno de quintas. Había poco de bucólico: a unas cuadras (en lo que hoy es Las Heras y Pueyrredón) estaban los corrales y mataderos del Norte, donde se faenaban ovejas y carneros que las tropas traían hacia Buenos Aires.

Cuando las carretas con el ganado faenado, después tomaban “el camino de Chavango” (actual Las Heras) hacia el centro, solían usar lo que hoy es la plaza para descargar las cabezas de los animales. Así, aquel espacio comenzó a ser conocido como “el hueco de las cabecitas”, una hondonada poco agradable de transitar.

El entorno tampoco eran un lujo: reñideros de gallos, casas de juego y pulperías (la más famosa era “la del Pobre Diablo”) eran comunes en esa zona de cuchilleros, que tenían filo para faenar y, caña o vino mediante, no sólo ganado.

(…)

A fines de 1852, la zona de la actual plaza también fue escenario de otra batalla entre tropas del coronel Hilario Lagos contra las que lideraba el general Manuel Hornos, resabios de lo que había sido el derrocamiento de Juan Manuel de Rosas. Aquel pleito sangriento, tras duro combate, se definió a favor de Hornos.

(…)

EDUARDO PARISE

“Aquel hueco de las cabecitas”

(clarín, 17.01.11)

19.3.11

construyendo la democracia

Reportaje al politólogo Guillermo O’Donell publicada en “Ñ” del sábado pasado, del cual seleccionamos una serie de párrafos que nos resultaron muy interesantes sobre su análisis de la evolución de los sistemas democráticos de gobierno.(…)

La agenda de derechos por los que las sociedades luchan varía permanentemente. Por ejemplo, los derechos del trabajador, que hace doscientos años eran soñados, hoy son considerados indiscutibles. También lo son el derecho a no sufrir violencia en el hogar y los derechos a la identidad cultural. El derecho a la identidad sexual hasta hace poco era un delito, hoy es un derecho muy importante.

No se puede limitar entonces a la democracia con una definición teórica cerrada y definitiva.

Una virtud de la democracia es que no hay forma de cerrarla, es un horizonte siempre abierto. Esto implica dos cosas: gran frustración, ya que no todos los derechos se realizan efectivamente en el presente, pero también esperanza, en la medida en que siempre será posible luchar por esos derechos. Este carácter abierto es el corolario más fuerte de la idea de agencia.

(…)

Todas estas demandas de incorporación política, de participación, de derechos, fueron demandas profundamente morales, siempre tuvieron un contenido moral importantísimo: “Yo soy un ser humano, y usted me debe reconocer como tal. Por eso tengo derecho a votar, a no sufrir violencia doméstica, etcétera”. Este componente moral no siempre es percibido por las teorías políticas y sin embargo, está en el centro de las democracias aun en los períodos en lo que uno mira alrededor y dice: acá no pasa nada.

(…)

Hoy en algunos lugares sucede algo parecido: en medio de dictaduras que uno imaginaba que eran sólidas como rocas, se abren demandas morales de reconocimiento. De pronto confluyen y despiertan muchos sectores que hasta un cierto momento estaban incomunicados. La creatividad humana, la capacidad de defensa, de protesta, de crear reconocimientos, que después se pueden plasmar en algo más concreto, es infinita.

(…)

En el origen de los Estados-naciones pacificados de hoy hay una historia de violencia: los british contra los papistas y los cuáqueros; España contra los no-católicos; Estados Unidos contra los indios, los inmigrantes y los esclavos. Lo que hoy aparece como un Estado-nación pacificado tiene por detrás mucha violencia y mucha exclusión: estas naciones no nacieron pacíficamente. La existencia de Estados sin naciones en muchos lugares remite a esta cuestión una vez más, y realmente no hay una solución geométrica para esta situación. El tema es si se pueden descubrir o no formas de articular una convivencia en la cual la gente acepte o no vivir bajo el mismo Estado. Este tema está planteado hoy claramente en Bolivia. Las historias nacionales están constituidas por memorias y olvidos. El problema que resurge de vuelta a partir de la incertidumbre de la democracia es que esas historias pueden ser contrastadas. Hay, por ejemplo, historias de las masacres de los pueblos indígenas de los Estados Unidos que están surgiendo ahora. Lo mismo en el caso de las poblaciones aborígenes argentinas. Que eso se reviva y se reponga es fundamental. Por supuesto que siempre va a haber poderes que busquen idealizar la historia, sacralizarla. Es una de las grandes funciones del Estado: crear historias homogéneas y consensuadas.

(…)

El discurso del Estado sigue siendo muy eficaz. Las críticas apuntan más a sectores o segmentos puntuales del Estado y no al rol que cumple como homogeneizador de una cierta población, que podría sintetizarse en la fórmula “somos todos argentinos”. Creo que ese nivel de identificación es muy exitoso. En general, los Estados contemporáneos, salvo en los casos de grandes divisiones étnicas o culturales, son exitosos en ese nivel de aceptación. Esto se ve claramente en las competiciones deportivas: el fervor con el que los habitantes de todos los pueblos y de todas las culturas siguen al equipo de fútbol o al de básquet es notable, una manifestación muy fuerte de que a cierto nivel de identidad todavía son muy operativos.

Ese es un éxito muy grande del Estado moderno, que no existía antes del siglo XVIII o XIX. Muy ayudado por la democracia, porque históricamente todo gobernante le dijo a su pueblo “yo voy a gobernar para ustedes”, mientras que con la democracia pasó algo diferente, ya no sólo “gobierno para ustedes”, sino que “tengo que reconocer que el origen de mi autoridad son ustedes”. En ese punto la ciudadanía o el pueblo se convierte simbólicamente en el Estado: podemos decir “el Estado es nuestro”, porque los que mandan, los que deciden, reciben su poder de nosotros y no de Dios o de una dinastía. Esto lleva a un grado fuerte de identificación del pueblo con el Estado, con ese Estado que también es mío, y que, por supuesto, a veces también ha producido cosas horribles.

(…)

Los fenómenos de migraciones actuales crean dos cosas: por una parte, diversifican las sociedades, pero, por otra, producen regímenes muy reaccionarios, que defienden una identidad que está siendo atacada. Los movimientos populistas en los países europeos son movimientos populistas de derecha que buscan la reafirmación de una identidad homogénea contra el resto. Esto augura problemas complicados y ciertamente el tema de los derechos de los extranjeros es uno de los desafíos de las democracias contemporáneas.

El último límite de la ciudadanía es el de la extranjeridad. Somos todos ciudadanos, pero somos todos ciudadanos nacionales. Sin embargo, existen situaciones de población en las cuales hay minorías muy importantes de extranjeros que van reclamando derechos, no sólo civiles y comerciales, que formalmente los tienen, sino también políticos. En varios países de Europa hay iniciativas interesantes, como que los extranjeros puedan votar en elecciones municipales. Este tema irá apareciendo cada vez con más fuerza.

(…)

En realidad, ningún Estado monopoliza completamente el uso de la fuerza. Lo que el Estado puede monopolizar es la autorización del uso legítimo de la fuerza. Todo Estado aspira, o dice que aspira a eso. Ahora bien, hay Estados que abdican de esa aspiración dejando que bandas o mafias usen violencia sin que el Estado ni siquiera aspire a controlarlas.

(…)

En general siempre hubo un hinterland más o menos liberal mientras que el resto del territorio permaneció en condiciones precapitalistas de todo tipo. Se ha avanzado mucho, pero aún hay poblaciones enteras que están marginadas de la legalidad democrática. Este problema histórico se combina con la existencia de mafias muy organizadas y poderosas que le disputan la territorialidad al Estado. En este sentido, la tarea de construir democracia es también la tarea de construir un Estado.

“La democracia como construcción”

Reportaje de FERNANDO BRUNO a GUILLERMO O’DONNELL.

(“ñ”, 14/03/11)

17.3.11

frases de “Howl”

Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas histéricas desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer, en busca de un colérico pinchazo, hipsters con cabezas de ángel ardiendo…

A veces me siento al mando cuando estoy escribiendo. Cuando estoy en el fragor de algunas lágrimas de verdad, sí. Otras veces, la mayoría del tiempo, no. Ya sabes, sólo dando vueltas, tallando en la madera, tú sabes, buscando una bonita forma, como la mayoría de mi poesía.

El comienzo del miedo para mí es pensar: ¿qué pensaría mi padre de algo que yo escribo?

No existe la “Generación Beat”. Sólo es un montón de tipos tratando de ser publicados.

Desde muy temprano me di cuenta que, en verdad, nadie se sorprende por nada. A menos que salgas afuera a matar gente, tú sabes… La gente nunca se sorprende realmente por una expresión de sentimientos.

El problema, cuando entras a la literatura, es que hay un montón de escritores que tienen ideas preconcebidas acerca de lo que la literatura se supone que debe ser. Pero sus ideas parecen impedir todo aquello que se hace más interesante en una conversación casual, su homosexualidad, su soledad, su neurosis, su tontería, su vulgaridad o, incluso, a veces, su masculinidad. Porque ellos creen que van a escribir algo que suena como aquello que ellos leyeron con anterioridad, en vez de sonar como algo propio o que venga de sus propias vidas.

¿Qué pasa cuando haces una distinción entre aquello que le dices a tu amigo y aquello que le dices a tu Musa? El truco está en quebrar dicha distinción y aproximarte a tu Musa sinceramente, como te hablarías a ti mismo o a tus amigos. Es la capacidad de comprometerse a escribir de la manera que tú eres.

Señor, usted no puede traducir la poesía en prosa. Por eso es poesía.

-Aquella palabra... “concha”... ¿es ella pertinente para el esfuerzo literario del Sr. Ginsberg?

-Sí. Creo que el uso de eufemismos en la descripción de esto sería deshonesto para el Sr. Ginsberg.

La poesía, generalmente, es una articulación rítmica de sentimientos.

Y un sentimiento es un impulso que se inicia dentro. Cómo el impulso sexual, sabes.

En el momento de la composición, necesariamente no sé qué quiere decir. Suele significar algo más tarde. Después de uno o dos años, me doy cuenta que aquello significa algo claro, inconscientemente. Toma un significado con el tiempo, sabes como una fotografía que se desarrolló con lentitud. Es absolutamente espontáneo. A veces ni siquiera sé si tiene sentido. Otras veces, sé que tiene completo sentido. Me pongo a llorar. Porque me doy cuenta que estoy que estoy golpeando en un área que es totalmente cierta. En ese sentido, capaz de ser leído por alguien y llorar también, quizás, siglos después. En ese sentido es como una profecía, porque toca un punto clave. Quiero decir, lo que una profecía en verdad es, no es saber si la bomba caerá en 1942. Es saber y sentir algo que alguien sabrá y sentirá en cientos de años más...

Aquello fue como si el cielo me bañara en oro. Finalmente alguien me amaba como yo lo amaba y, por primera vez en mi vida, me sentí aceptado completamente.

¡Pesadilla de Moloch! ¡Moloch el sin amor! ¡Moloch mental! ¡Moloch el pesado juez de los hombres!

¡Ellos lo vieron todo! ¡Los ojos salvajes! ¡Los santos gritos! ¡Dijeron hasta luego! ¡Saltaron del techo hacia la soledad!

… pero no podemos traer, aquello que podemos llamar, un hombre promedio para testificar que, cuando lee el libro, no lo entiende. Él no sabe de qué se trata.

El Sr. Ginsberg no elige las palabras que usa para contar su historia, pensando en nosotros. Él cuenta la historia de la manera en que la ve.

La batalla por la censura no será finalmente resuelta por la decisión de Su Señoría. Pero sí se sumará al pensamiento liberal y educado o, por su decisión, agregará combustible al fuego de la ignorancia. Que se haga la luz. Que se haga la honestidad.

El autor de “Aullidos” ha usado esas palabras porque él creía que aquellas son necesarias para ilustrar de manera adecuada el personaje. La gente estima que tales palabras no son necesarias y que otras serían más aceptables para el buen gusto. La respuesta es que la vida no se encasilla en una sola fórmula que obligue a cada persona a actuar de la misma manera, conforme a un patrón único.

No existen dos personas que piensen de la misma forma. Todos hemos sido hechos desde el mismo molde pero de formas diferentes. ¿Habría alguna libertad de prensa o discurso si redujéramos su vocabulario al eufemismo insípido o inocuo?

Un autor debe ser real en el tratamiento de su tema y se le debe permitir expresar sus pensamientos e ideas en sus propias palabras. En la consideración de la obscenidad, es bueno recordar el lema “Honi soit qui mal y pense” : “El mal, al que piensa mal”. Las libertades de expresión y prensa son inherentes a una nación de personas libres. Estas libertades deben ser protegidas si queremos seguir siendo libres, tanto a nivel individual como a nivel nacional. Por lo tanto, concluyo que el libro "Aullidos y otros poemas" tiene cierta importancia social redentora y considero que el libro no es obsceno.

El poema se ha malinterpretado sólo como una promoción de la homosexualidad. En verdad es… es más la promoción de la sinceridad, acerca de cualquier tema. Si eres un fetichista de los pies, escribe acerca de los pies. Si eres un especulador del mercado, puedes escribir acerca del aumento de la curva de ventas o el gráfico del mercado del petróleo. Cuando un pequeño grupo de personas es franca acerca de la homosexualidad en público, aquello rompe el hielo. Cuando la gente es franca acerca de lo que sea, entonces... aquello es socialmente útil.

La homosexualidad es una condición, y debido a que esto me aliena o me aparta y aísla desde siempre, sirve como un catalizador de la autoexploración o un detallado “darme cuenta” de mi ambiente y las razones del porqué todos somos diferentes y porqué yo soy diferente.

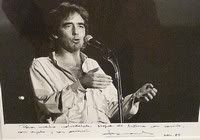

16.3.11

la función social de la poesía

HOWL

data: http://www.imdb.com/title/tt1049402/

Experimental, con una gramática de collage, “Howl” (“Aullidos”) es un ensayo sobre la función social de la poesía. En uno de los parlamentos finales, James Franco como Allen Ginsberg define el fin de su poema “Aullidos”, el de promover la sinceridad. “Cuando la gente es franca acerca de lo que sea, entonces... aquello es socialmente útil” concluye y, más adelante, se atreve a definir su homosexualidad como un catalizador de la autoexploración “o un detallado ‘darme cuenta’ de mi ambiente y las razones del porqué todos somos diferentes y porqué yo soy diferente”. Ahí está la tesis: el arte nos hace ver posiciones personales que ni siquiera imaginamos pensar. Nos pone en la piel del otro y eso, aunque nos incomode y nos mueva a rechazo, ya es socialmente útil, porque nos hace sentir las diferencias del otro y nos permite reconocer la normalidad de las diferencias. Ese lado oscuro que ocultamos por vergüenza o temor, no es tan novedoso ni tan escandaloso. Y el arte nos pone el espejo para hacernos ver y para ver al otro.

“Howl" trabaja en tres planos, distinguidos con texturas y fotografías diferentes. En primer lugar, el blanco y negro para el recitado de Ginsberg, en 1955, de su poema “Aullidos”; en segundo lugar, en el color de los ’60 de un falso documental (que recrea un auténtico reportaje a Ginsberg), la entrevista al poeta contando, unos años después, las razones de su poema, la historia oculta en sus líneas, el objetivo de su arte; finalmente, en un color normal, muy contemporáneo, el juicio por obscenidad a “Aullidos”, protagonizados por el fiscal McIntosh (David Strathairn) y el defensor Jake Ehrlich (John “Mad men” Hamm).

Los tres planos se intercalan en la trama y refuerzan la comprensión del poema “incomprensible” yendo un poco más allá, postulando una tesis sobre el sentido social del arte y su función en una sociedad libre. Confluyen los tres planos en esa tesis: mostrar la regularidad de nuestras diferencias, santificar esas condiciones y proteger la libertad del escritor a expresarse cómo quiera para preservar esa función redentora del hecho artístico.

Si “127 horas” le dio una nominación a James Franco, ¿qué habría de esperar por su muy buena actuación en “Howl"? Más aún: ¿no hay más ideas en “Howl" y más riesgos artísticos que en muchas de las nominadas al Oscar? James Franco logra mimetizarse con el poeta Allen Ginsberg y transmitirnos la sensibilidad de su mundo creador. Lo rodea un muy buen elenco, destacándose el alegato de John Hamm contra la censura y la libertad de expresión.

En suma, “Howl" es mucho más que una biografía o la descripción de un escándalo. Es una argumentación del rol del arte en la sociedad y de las características que hacen del artista, un auténtico artista y no un mero mercader cultural. Mañana, las mejores frases.

15.3.11

spaniel

Pero empiezan las dudas y las dificultades en cuanto nos preguntamos por qué se llamó spaniel al perro que cazaba al conejo. Algunos historiadores afirman que cuando los soldados cartagineses desembarcaron en España, gritaron a una: “¡Span! ¡Span!”, porque veían salir a los conejos, como flechas, de entre la maleza. Todo el país rebosaba de conejos. Y span en cartaginés significa conejo. Por eso llamaron al país Hispania, o tierra de conejos; y a los perros, a quienes se descubrió casi al mismo tiempo persiguiendo a los conejos, se les llamó spaniels o perros conejeros.

Muchos se contentarían con esta explicación; pero la verdad nos obliga a añadir que existe una escuela científica sustentadora de una opinión diferente. La palabra Hispania, según los eruditos, nada tiene que ver con la voz cartaginesa span. Hispania deriva de la palabra vasca españa, que significa límite o frontera.

Siendo así, hemos de desterrar de nuestra imaginación los conejos, la maleza, los perros, los soldados... y todo ese cuadro romántico tan agradable; y debemos suponer sencillamente que al spaniel se le llama spaniel por que España se llama Spain en inglés. En cuanto a la tercera escuela arqueológica, cuya teoría es que los españoles llamaron a sus perros favoritos con un nombre derivado del vocablo españa por el otro sentido etimológico que puede tener –peñascoso, tortuoso– y precisamente por tener los spaniels unas características diametralmente opuestas... Todo eso resulta demasiado caprichoso para ser tomado en serio.

VIRGINA WOOLF

“Flush”

Muchos se contentarían con esta explicación; pero la verdad nos obliga a añadir que existe una escuela científica sustentadora de una opinión diferente. La palabra Hispania, según los eruditos, nada tiene que ver con la voz cartaginesa span. Hispania deriva de la palabra vasca españa, que significa límite o frontera.

Siendo así, hemos de desterrar de nuestra imaginación los conejos, la maleza, los perros, los soldados... y todo ese cuadro romántico tan agradable; y debemos suponer sencillamente que al spaniel se le llama spaniel por que España se llama Spain en inglés. En cuanto a la tercera escuela arqueológica, cuya teoría es que los españoles llamaron a sus perros favoritos con un nombre derivado del vocablo españa por el otro sentido etimológico que puede tener –peñascoso, tortuoso– y precisamente por tener los spaniels unas características diametralmente opuestas... Todo eso resulta demasiado caprichoso para ser tomado en serio.

VIRGINA WOOLF

“Flush”

14.3.11

el hombre con un agujero en la cabeza

El hombre era un empleado de ferrocarriles responsable de despejar rocas para poder colocar las vías.

Cuando una roca era demasiado grande, Gage tenía que perforar un hoyo en medio de ésta para introducir explosivos que debía apisonar con una barra de hierro antes de encender la mecha.

Sin embargo, el 13 de septiembre de 1848, esta tarea relativamente simple tuvo un giro atroz.

La barra de hierro aparentemente se resbaló por un lado de la roca produciendo una chispa que hizo encender la pólvora prematuramente.

Esto provocó que la barra de hierro -de casi un metro de largo y unos 3 centímetros de diámetro- se disparara directamente hacia su cráneo, atravesara la cara del hombre por debajo de su ojo izquierdo y saliera por la parte superior de la cabeza para caer a unos 30 metros de distancia.

Gage quedó inconsciente por algunos minutos pero poco después se paró, se subió a su carreta de bueyes y se fue a consultar al médico del pueblo.

(…)

Bajo el experto cuidado del doctor local, John Harlow, Gage logró vivir otros 12 años con un hoyo en la cabeza.

(…)

Aunque logró sobrevivir, su accidente lo cambió profundamente. Las personas que lo conocían decían que se había vuelto inestable, poco fiable, grosero y que a menudo insultaba y ofendía a los demás.

(…)

"Se informó que se había convertido en lo que hoy podríamos describir como 'desinhibido', el término clásico de lo que ocurre a algunas personas después de sufrir lesiones en su lóbulo frontal", le dice a la BBC el profesor John Aggleton, experto en neurociencia de la Universidad de Cardiff.

(…)

“Existen unos 15 o 20 casos de personas que se han recuperado de lesiones cerebrales frontales muy graves, como la que sufrió Phineas, sin tener asistencia profesional”, explica el profesor MacMillan.

“En cada caso, lo que es común en los informes es que alguien, o algo, se ha hecho cargo de la vida de estas personas y les ha dado una estructura”.

En los tratamientos modernos, el establecimiento de tareas que tengan una estructura, por ejemplo, la visualización mental de una lista escrita, es considerado un método clave para enfrentar los daños del lóbulo frontal.

“Phineas trabajaba como conductor de diligencias”, cuenta el profesor MacMillan.

“Éste es un trabajo con una estructura externa. Es decir, tienes que ir a un lugar para llevar a cabo la tarea, después tienes que hacer la tarea, y posteriormente hay algo más. Esto es similar en todos los casos de pacientes que se han recuperado”.

En 1859, Gage estaba muy enfermo, padecía epilepsia, y se mudó a San Francisco para vivir con su madre, cuñado y hermana. Y en 1860 murió.

(…)

“Algunos de los efectos de plazo posterior de este tipo de lesiones traumáticas cerebrales son consecuencia de la formación de tejido cicatrizado. Frecuentemente estas cicatrices son el punto desde el cual se desarrolla la epilepsia”, explica el científico.

Siete años después de su muerte, su cadáver fue exhumado a petición del doctor Harlow, y ahora el cráneo de Phineas Gage y la barra de hierro que lo hirió se exhiben en la Escuela Médica de Harvard.

“El hombre que vivió con un agujero en la cabeza”

CLAUDIA HAMMOND y DAVE LEE

(BBC, 13/03/11)

12.3.11

frases de “The Sunset Limited”

¿Y qué se supone que debo hacer con usted, profesor?

-¿De verdad piensa que Jesús está en este cuarto?

-No. No creo que esté en este cuarto. Sé que está en este cuarto. Es cuestión de perspectiva, profesor.

-Cosas culturales, por ejemplo, libros, música, arte, cosas así…

-Muy bien.

-Esas son las cosas que tienen valor para mí. Son los pilares de la civilización. Solían tener valor para mí. Supongo que ya no tanto.

-¿Qué ocurrió?

-La gente dejó de valorarlas. Yo dejé de valorarlas. Hasta cierto punto, no sé si conozco el porqué. Mi mundo ha desaparecido en buena medida. Y pronto se habrá ido del todo.

Las cosas que amo son muy delicadas. Muy frágiles. No lo sabía; creía que eran indestructibles. Pero no lo eran.

Fue personal. Es lo que tiene recibir una educación. Hace el mundo algo personal.

¿De que le sirve manejar ese tipo de conceptos, si no consiguieron mantenerlo pegado al andén cuando el Sunset Limited apareció a 100 por hora?

Es un yonki de la cultura.

Puede que tenga razón. Puede que no tenga creencias. Creo en el Sunset Limited.

La civilización occidental se convirtió en humo en las chimeneas de Dachau. Y yo estaba demasiado ensimismado para verlo.

¿Cómo no es capaz de verse a usted mismo, amigo? Es transparente como el cristal. Puedo ver los engranajes que lleva dentro. También veo su luz. Buena luz. Luz de verdad.

Quédese sólo un poco más…

-El tema es, profesor, que no tengo la más remota idea de lo que le pasa por la cabeza a Dios. No sé por qué me habló a mí. Yo no lo haría.

-Pero usted escuchó

-¿Qué opción tenía?

-No sé... ¿No escuchar?

-¿Cree que va hablando con gente que sabe que no lo escucharán? ¿Cree que es un pasatiempos para Él?

-El sufrimiento y el destino humano es la misma cosa. Se describen mutuamente.

-¡No hablamos de sufrimiento, sino de ser feliz!

-No puedes ser feliz si sufres

-¿Por qué no?

El meollo es, profesor, que si no hubiera dolor en su vida. ¿Cómo sabría cuándo es feliz?

El tema es que la preocupación de un borracho no es morir por beber, lo cual ocurrirá, sino que se quedará sin whisky antes de que eso pase.

Si uno es creyente, llega hasta el pozo mismo de la creencia y no ha de buscar más. No hay más que buscar. Pero el no creyente tiene un problema: se ha propuesto desentrañar el mundo, pero cada cosa a la que puede decir “No es cierto” se queda tirada en su camino.

Creo que el mal es algo que uno se incorpora. Casi siempre por desear lo que no debes tener.

Alguien inquisitivo busca la verdad. Un escéptico quiere que le digan que eso no existe.

Este libro es una guía para los ignorantes y las almas enfermas. Un hombre completo no lo necesitaría. Y si lee este libro verá que se habla más sobre el mal camino que sobre el bueno.

Creo que la respuesta a su pregunta es que la dialéctica de la homilía presupone el mal.

-Incluso Dios cede a veces. No existe clerecía en el infierno, que yo sepa.

-No la hay y lo ha expresado muy bien. La clerecía es para los vivos. Por eso uno es responsable de sus hermanos. Cuando dejan de respirar ya no puedes ayudarlos.

Él dijo que uno podría tener la vida eterna. Tenerla ahora. Hoy. Sostenerla en las manos. Verla. Resplandeciente. Un poco pesada, pero no demasiado. Cálida al tacto. Levemente. La vida para siempre. Y podría tenerla ahora. Hoy. Pero no la quiere. No la quiere porque para conseguirla uno ha de salvar a su hermano. Has de tomarlo entre tus brazos y abrazarlo. Sin importar su color, cómo huele o si ni siquiera desea ese abrazo. Y usted no lo hará, porque no cree que lo merezca. Y eso es indiscutible. No lo hará porque no le parece justo.

Creo que son sus creencias las que lo hunden y no lo que no cree.

La búsqueda de su vida es su búsqueda en una carretera que usted hizo. Y tal vez eso baste para que siga con ella. Mientras esté en esa carretera, no puede perderse.

Si lee la historia del mundo está leyendo una saga de sangre, avaricia y locuras imposibles de ignorar. Y aun así, imaginamos que el futuro será distinto.

La luz le rodea. Pero sólo ve sombras. ¿Y sabe qué las causa? ¡Usted! ¡Usted es la sombra!

Recomenzar es recomenzar. De cero. Si todo lo que es y todo lo que tiene y todo lo que ha hecho lo ha llevado al fondo de una botella de whisky o a un viaje de ida en el Sunset Limited, entonces no me puede aportar ni una buena razón para salvar nada de eso… ¡Porque no la hay! Si fuera capaz de cerrar esa puerta su mundo será frío y solitario y soplará un viento furioso. Pero usted no dice nada. Sólo alza el cuello y sigue andando.

-Pues yo veo otra razón. Justo enfrente de mí.

-¿Qué es...?

-Que ha de amar a su hermano o morir.

Uno renuncia al mundo línea a línea. Te conviertes en cómplice de tu destrucción y no puedes evitarlo. Todo lo que haces te cierra una puerta más adelante, hasta que sólo queda una puerta.

Anhelo las sombras. Rezo por la muerte, muerte real. Y si pensara que en la muerte me encontraría con los que conocí de vivo, no sé qué haría. Sería el espanto definitivo. Si pensara que volvería a ver a mi madre y a empezar con todo eso otra vez, pero esta vez sin la perspectiva de una muerte futura, eso sería la pesadilla definitiva. Kafka a la enésima potencia.

No considero mi estado mental como una visión pesimista del mundo. La considero el mundo mismo.

Si la gente pudiera ver el mundo tal y como es, ver sus vidas tal y como son, sin sueños o ilusiones, no creo que encontraran una sola razón para no querer morir cuanto antes.

Su hermandad es una hermandad de dolor y nada más. Y si ese dolor fuera colectivo en lugar de reiterativo, su mero peso bastaría para desgajar al mundo de las paredes del Universo y mandarlo en llamas a través de la noche hasta ser sólo cenizas.

Enséñeme una religión que lo prepare a uno para la nada. La muerte. Tal vez me uniera a ella. La suya prepara a la gente para más vida. Sueños, ilusiones, mentiras. Si le quitaran a los hombres el miedo a la muerte no durarían un día. Quién querría esta pesadilla sino por miedo a una próxima. La sombra del hacha pende sobre cada alegría. Todo camino acaba en muerte. Cada amistad, cada amor.

Tormento, pérdida, traición, dolor, sufrimiento, vejez, indignidad. Horrendas y prolongadas enfermedades. Y todo acaba igual. Para ti y para todo y todos los que has decidido que te importen. Ésa es la auténtica hermandad y todos somos miembros vitalicios. Usted me dice que mi hermano es mi salvación. ¡Pues entonces lo maldigo! Lo maldigo en todo modo y manera. ¿Me veo reflejado en él? Sí. Y lo que veo me asquea...

-¿Cuánto tiempo lleva sintiéndose así?

-Toda mi vida

-¿En serio?

-Es aún peor.

-No me imagino algo peor.

-La ira queda para los buenos días Lo cierto es que ya queda poco de eso. Lo cierto es que las formas que veo se han ido vaciando. Ya no poseen contenido. Son sólo formas. Un tren, un muro, un mundo. O un hombre.

-¡No salga ahí fuera, profesor! Sabe lo que hay ahí fuera

-Claro que lo sé. Sé lo que hay y sé quien hay. Deseo acariciar su mejilla huesuda. Sin duda se sorprenderá de sentirse tan querida. Y cuando me aferre a su cuello, susurraré a su viejo y seco oído: “Aquí estoy”. ¡Ahora abra la puerta!

Usted dice que deseo el amor de Dios, pero no. A lo mejor busco perdón. Pero no hay a quién pedírselo. No hay vuelta atrás, no hay reparación. Sólo la esperanza en la nada. Y me aferro a ella.

Si querías que lo ayudara… ¿por qué no me diste las palabras y a él sí?

Está bien... Si nunca hablas de nuevo, sabes que mantendré tu palabra. Sabes que lo haré, que estoy dispuesto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?

11.3.11

el don de las palabras

THE SUNSET LIMITED

data: http://www.imdb.com/title/tt1510938/

Dos hombres hablando alrededor de una mesa, en un sólo ambiente. Eso es todo. Economía de recursos por hora y media, en un diálogo que enfrenta a dos voluntades, dos modos de comprender la vida, en una oposición fundamental en la historia humana. Creer en un significado; creer en la inexistencia de alguno. Al final del filme, un personaje increpa a Dios: “¿Por qué no me diste las palabras?”. Detrás de esa larga lucha por encontrar a Dios, está el protagonismo de las palabras. Sólo las palabras sostienen a “The Sunset Limited”, un brillante telefilme de HBO que reúne a Samuel Jackson y Tommy Lee Jones con un texto de Cormac McCarthy, el autor de “Sin lugar para débiles” o “La carretera”. Sólo las palabras como herramientas para expresar las ideas más complicadas de la especie. Las palabras para mantener la tensión dramática, las palabras para torcer la voluntad del otro.

No sabemos sus nombres. Negro y Blanco. Un negro y un blanco, pero también dos posturas polares. Negro es un pastor evangelista que ha evitado que el blanco se lance, esa mañana, bajo las ruedas del tren, del Sunset Ltd. El negro ha cargado con el blanco hasta su casa y se empeña en convencer al suicida de su idea. Es un diálogo por la vida de uno; es una conversación alrededor de un libro, Él Libro. Y es la confrontación de dos concepciones de la vida.

“The Sunset Limited” es esa clase de películas que uno se entusiasma en recomendar, aunque comprende que existe el riesgo de que para la gran mayoría sea “un embole”. Eminentemente teatral, no es la clase de filme para un público cómodo. No porque sea compleja, simbólica, obscura; pero exige una atención plena al que el cine de los últimos tiempos no nos tiene acostumbrados.

Notablemente, McCarthy despliega su habitual ferocidad, palabras que rasgan como navajas afiladas, potenciadas por la excepcional interacción actoral de Samuel Jackson y Tommy Lee Jones (éste también director). Hay un juego del gato y del ratón; pero no queda claro (hasta el final) quién es el gato y quién el ratón.

La última imagen es un amanecer. Pero el sol no como esperanza, sino como desafío: un nuevo día, una nueva prueba más para aquel que está vivo. Negro o blanco, la apuesta de cada día.

Mañana, las mejores frases.

10.3.11

9.3.11

dos diálogos

LIFE DURING WARTIME

data: http://www.imdb.com/title/tt0808526

En 1998, Todd Solondz escribió y dirigió “Happines" (“Felicidad”), una gema del cine independiente valorada por la crítica. (Está bien. Lo confieso. No la vi. Pero vi “Storytelling” y me gustó). En el 2009, Solondz filmó la secuela de esa historia, tomando los mismos personajes, con otros actores. Esa película es “Life during wartime” (“La vida en tiempos de guerra”) y tiene todos los tics característicos de Solondz. Personajes patéticos, diálogos de un humor absurdo, gente con ganas de sobrevivir pese a que el mundo le muestra su cara más feroz.

La película funciona medianamente bien en general, sobrevuela sus baches, disimula esos tics enunciados y, en un par de ocasiones, se eleva a grandes alturas con diálogos superlativos. Dos de ellos son los motivos centrales de este post que nos llamaron especialmente la atención.

El primero es un diálogo entre Charlotte Rampling y Ciarán Hinds. Ambos son dos desconocidos, de levante en un bar. Ciarán interpreta a Bill, el padre pedófilo que ha salido de prisión y sólo tiene unos pocos dólares en el bolsillo. La veterana se acerca a la mesa de Hinds y se entabla este diálogo muy pero muy bien escrito:

-¿Puedo?

-Sí.

-Perdón. Dígame que es hetero.

-Lo soy.

-¡Gracias Dios! ¿Qué hace aquí solo?

-Trabajo.

-¿Le gusta su trabajo?

-Pagan.

-Bien. Es lo normal.

-¿Está sola?

-Casada. Sola. Es parecido.

-No. Solo es solo.

-Percibo bien a la gente.

-¿Y a mí?

-Veo un hombre. Solo. Heterosexual. Eso me alcanza.

-Bien visto.

-Mi marido era marica.

-Eso es duro.

-El único hombre al que he amado.

-¿Qué le ha pasado?

-Cosas...

-¿Niños?

-Más. Sólo una jauría de lobos, sedienta de sangre.

-Pero entonces...

-Para ellos soy una traidora. Un monstruo.

-¿Por qué?

-Porque soy un monstruo.

-La gente... no podría hacer nada si ellos también fueran monstruos...

-No podrían tampoco ser perdonados.

-¿Se lo ha preguntado?

-No soy idiota. En su lugar, yo haría igual. En mi familia, no hay más que ganadores y perdedores.

-Y sólo los perdedores piden perdón.

-Solamente los perdedores esperan obtenerlo.

-El mundo... a veces es duro.

-¿Qué sabe del mundo usted que yo no sepa ya? Dos veces más que una... El enemigo está dentro de nosotros.

Otro diálogo para un marco. Personajes: Timmy, el hijo del pedófilo liberado, que acaba de enterarse de que su padre era un violador de menores, justo en las vísperas de su bar mitzvah; su madre y su nueva pareja, un viudo con su hijo mayor, un nerd que apenas metió un comentario en toda la cena. El novio trata de sacarle charla a Timmy y hablan sobre el tema del discurso del bar mitzvah que trata sobre el perdón. Y ahí se enriedan en un diálogo sobre si se puede perdonar a terroristas como los del 11 de septiembre, aunque sabemos que Timmy no está hablando de Al Qaeda si no de su padre pedófilo.

En ese momento, el hijo mayor del viudo, que estuvo sentado en un rincón con cara de aburrido, abre la boca e ilumina la escena:

-Si se puede perdonar y olvidar o perdonar y no olvidar. ¿Cuándo olvidamos sin perdonar?

-Creo que se puede -contesta Timmy -Si alguien le hace alguna cosa... Horrible... Verdaderamente horrible... que le hace daño, que es muy dolorosa... Entonces, quizás, más vale olvidar Y vivir sin ese dolor que perdonar y acordarse.

Al final, los dos hijos, los dos personajes, se encontrarán otra vez en una línea postrera que regalamos de yapa:

-“Perdona y olvida”. Pero es como “libertad y democracia”. Cuando China domine el mundo, todo esto no tendrá ninguna importancia.

Chispitas de luz, escenas que brillan en una película buena, aunque no genial. Sólo para cierto tipo de espectador. “Life during wartime” nos deja pensando en la eficacia del olvido y su supremacía sobre el perdón.

8.3.11

cinco blogs

Una buena amiga de la casa tuvo la gentileza de nombrar a nuestro blog en el suyo, en una selección de blogs recomendados. La amiga es Bella (es bella pero también se llama Bella, i.e. casi una tautología) y su blog, recomendadísimo, “Seas of time” (http://seasoftime.blogspot.com/).

La propuesta es que cada recomendado recomiende otros cinco blogs, en una cascada viral que afecte la red. Así que, además de agradecer a Bella haber recomendado nuestro blog, seguimos la cadena y recomendamos otros cinco blogs.

Para esta ocasión, me propuse no recomendar a ningún blog amigo. Quedan afuera Cuenteritos, Burladores, Revolucionarios Compartidos, Julialashistorias, SweetCarolains y otras yerbas. Buceé un poco en la Red y propongo cinco blogs que me llamaron la atención y que releo cada tanto.

El primero, es “En una baldosa” (http://enunabaldosa.com/), el “Veraz” del fútbol. Un blog futbolero que hace honor rescatando del olvido a aquellos jugadores que pasaron, sin pena ni gloria, por el fútbol local. Imperdible. “En una baldosa” rescata nombres que ya se creían totalmente perdido en las arenas del olvido.

El segundo, es uno de los blogs de “La Nación”, “Historias inesperadas” (http://blogs.lanacion.com.ar/historia-argentina/), el blog de historia de Daniel Balmaceda.

El tercero, también es un blog de “La Nación” y ya deben estar adivinando cuál es, si son seguidores de nuestra sección “Ojo Chatarra” en Facebook: “En foco” (http://blogs.lanacion.com.ar/en-foco/), el fotoblog de Ariel Tiferes, de consulta imprescindible.

Un blog que admiro especialmente, por la idea brillante de su temática y por la calidad del material, es “Odisea 2008” (http://www.odisea2008.com/). Hundirse en sus posts es comprender lo relevante que significó la aparición de Internet para el conocimiento humano. Me provoca sana envidia.

Y el último es un blog autómata: “Autoliniers” (http://autoliniers.blogspot.com/), un blog no oficial de “Macanudo”, la tira de Liniers, que automáticamente toma la imagen que publica “La Nación” en la sección de humor y crea un post.

Bueno, estos son mis elegidos.

A todos, gracias por tomarse el tiempo de compartir sus ideas en la red y el deseo de que sigamos blogueando por mucho más tiempo.

7.3.11

del archivo chatarra: la dimensión desconocida

En agosto de 2003, “Super Chatarra Special” publicó un especial sobre una serie de culto: “La dimensión desconocida”:

http://www.superchatarra.com.ar/edanteriores/agosto2003/NUEVO0803.htm

El viernes 2 de octubre de 1959, a las 10 de la noche, hora del Este, la CBS puso al aire el primer capítulo de “La dimensión desconocida”, presentada por un tipo flaco que sería la cara repetida de la serie. El ñato era Rod Serling, creador de la serie, autor de muchos de los guiones del programa, que supo contar con otras firmas notables como Richard Mathenson, Ray Bradbury, Charles Beaumont.

“Esto es La Dimensión desconocida: es una serie antológica, de media hora de duración, que explora en lo extraño, lo bizarro, lo inesperado. Esto es lo que La Dimensión desconocida no es: no es una reunión de monstruos o un show de espectros. Indaga en el interior de la imaginación, pero dirigido al gusto de una audiencia adulta, largamente considerada con un coeficiente de inteligencia negativo”. Así la definió Serling y es toda una definición de porqué hoy sigue siendo una serie de culto.

Treinta minutos y una historia fantástica. Aunque buceó en capítulos de una hora, el fuerte era el formato de media hora, el más eficaz para contar una historia con recursos mínimos.

En este post vamos a recordar algunos de los capítulos más destacados de la serie, un juego que hicimos, día a día, en ese especial, donde podrán encontrar más info sobre la serie y sobre su autor, el genial Serling, fallecido en 1975 durante una operación de corazón.

The Shelter

(El refugio)

Con Larry Gates, Jack Albertson, Joseph Bernard, Sandy Kenyon.

Guión: Rod Serling; Dirección: Lamont Johnson

Emitido el 29.09.1961

Fiesta con amigos en lo del Dr. Stockton. Alguien prende una radio y todos escuchan las noticias: una flotilla de platos voladores vienen del sudeste. Se recomiendan a todos esconderse en sus refugios. Stockton va con su esposa e hijo, a esconderse en su refugio. Pero sus amigos y vecinos, tomados por sorpresa, le piden que los deje entrar a su refugio. Stockton se niega: sólo hay comida y aire para tres personas. Enfurecidos, los amigos tiran la puerta del refugio abajo. En ese preciso momento la radio confirma que los OVNIs fueron una falsa alarma: en realidad, eran satélites. Todos se disculpan por lo sucedido, pero saben que la experiencia ha quebrado la amistad irremediablemente.

The Monsters are Due on Maple Street

(Los monstruos son vencidos en la calle Maple)

Con Claude Akins, Jack Weston, Amzie Strickland, Barry Atwater, Ana Barton.

Guión: Rod Serling; Dirección: Ron Winston

Emitido el 04.03.1960

Un amable vecindario, el de la calle Maple. Vecinos amigables, gente sana y familia normales. Hasta que un meteoro cruza el cielo y todo queda sin energía, incluyendo los automóviles. Uno de los vecinos, Pete Van Horn decide ir a averiguar que pasó, al pueblo más próximo. Mientras, Tommy, un joven lector de revistas de ciencia ficción, sugiere que extraterrestres, tomando formas humanas, están infiltrados en la calle Maple. De pronto, el motor de un auto arranca en forma solitaria. Al azar, las luces se encienden en una casa u otra. Los vecinos se acusan mutuamente de ser los espías alienígenas. Llega la noche y con ella, una figura misteriosa que camina por la calle principal del pueblo. Un vecino toma un rifle y le dispara al invasor: es Pete Van Horn. El vecindario entra en caos: todos se pelean con todos. Desde lejos, los verdaderos aliens miran el tumulto. Comentan el experimento: sólo manipulando la electricidad es fácil poner al vecino en contra del otro. La calle Maple es el principio de una invasión extraterrestre.

The Thirty-Fathom Grave

(La tumba a 30 brazas)

Con Mike Kellin, Simon Oakland, Bill Bixby

Guión: Rod Serling; Dirección: Perry Lafferty

Emitido el 10.01.1963

Una nave de la marina norteamericana descubre un submarino hundido de la Segunda Guerra Mundial. La tripulación percibe un ruido proveniente del submarino y deciden investigar que tiene en su interior. Uno de los marinos de la nave confiesa al médico de a bordo que sabe qué es lo que pasa. Él estuvo en ese submarino y fue el único que escapó con vida del ataque alemán. Ahora tiene la firme creencia que su antigua tripulación ha vuelto para que retome su lugar entre los muertos y por eso lo llaman con ese ruido constante. El doctor desestima la versión del marino, atribuyéndola al stress ante el recuerdo de su pasado bélico. Pero el marino enloquece y se arroja al mar, falleciendo. Cuando abren el submarino, encuentran los esqueletos de la tripulación: uno de ellos tenía un martillo en su mano.

Little Girl Lost

(Pequeña perdida)

Con Charles Aidman, Robert Sampson, Sarah Marshall, Tracy Stratford

Guión: Richard Matheson; Dirección: Paul Stewart

Emitido el 16.03.1962

La pequeña Tina rueda bajo su cama y desaparece. Poco después, la sigue el perro de la familia. Chris, su padre, corre la cama y no encuentra a Tina, aunque puede oírla, desde algún lugar desconocido, junto al ladrido del perro. Desesperado, llama a Bill, su amigo, físico. Bill tiene una teoría: Tina cayó en un agujero que da a otra dimensión. Tantean todo el espacio, palmo a palmo, de la pared contigua a la cama y descubren un agujero. Chris pasa su brazo, que se desvanece en el aire. Mete medio cuerpo y puede ver un mundo retorcido, con imágenes que se curvan. Llama al perro que lleva a Tina de vuelta al hogar, donde son recuperados por Bill que lo tira del otro lado, del mundo de tres dimensiones, poco antes de que el agujero a la otra dimensión se cierre. “Unos pocos segundos más y una mitad tuya habría quedado aquí y la otra...."

Este capítulo es uno de los grandes episodios de la serie, un clásico con la firma de Richard Matheson. El episodio se resuelve en un cuarto y unas cuántas imágenes de cartón para el mundo con una dimensión adicional. Es de una simplicidad genial, con una economía de recursos ejemplar. ¿Cuánto de este capítulo está en la muy buena “Polltergeist” de Spielberg? Este episodio mereció un homenaje en “Los Simpsons”, en un especial de Noche de Brujas, cuando Homero cae en un mundo de una dimensión adicional: en esta ocasión, una tercera. Tras jugar con una animación en tres dimensiones, con sombras y volúmenes, Homero sale a la calle, tras un fondo filmado.

I Shot an Arrow into the Air

(Tiro una flecha al aire)

Con Dewey Martin, Edward Binns, Ted Otis

Guión: Rod Serling; Dirección: Stuart Rosenberg

Emitido el 15.01.1960

Flecha Uno desaparece del radar, poco después de su despegue de la Tierra. La nave se ha estrellado en lo que parece ser un asteroide desértico. Sólo tres, de los ocho astronautas de la tripulación, sobrevivieron al impacto. Saben que no pueden volver a la Tierra y que han caído en un lugar sin agua. Las pocas reservas que quedan se irán consumiendo; uno de los astronautas, Corey, ganado por la desesperación, mata a sus compañeros para quedarse con el agua. A uno de ellos lo asesina en una montaña cercana al lugar de aterrizaje, adonde había subido a examinar el terreno. Agonizante, el astronauta había dibujado un símbolo incomprensible en la arena. Tras matarlo, dueño ya de toda el agua, Corey sube a la montaña y comprende el significado del dibujo trazado por su compañero: postes telefónicos. No habían caído en un asteroide: estaban en el Desierto de Nevada, a pocos kilómetros de una ruta.

To serve man

(Para servir al hombre)

Con Lloyd Bochner, Richard Kiel, Susan Cummings

Guión: Rod Serling; Dirección: Richard L. Bare

Emitido el 02.03.1962

Primer contacto extraterrestre: los Kanamitas arriban al planeta con el propósito de ayudar al hombre. Pronto ganan la confianza de la humanidad, más aún cuando se presentan a las Naciones Unidas y presentan su libro, “Para servir al Hombre”. Miles de personas reservan pasajes para el primer vuelo al planeta Kanamita, entre ellos Michael Chambers, experto en decodificación. Su ayudante Pat, no está convencida. Descifra el libro dejado por los Kanamitas y descubre que es un libro de cocina… para “servir” humanos. Pat intenta avisarle a Michael pero es tarde. La nave despega y son llevados al hogar de los Kanamitas, con destino de cena.

Nightmare at 20.000 Feet

(Pesadilla a 20 mil pies)

Con William Shatner, Christine White y Nick Cravat

Guión: Richard Matheson; Dirección: Richard Donner

Emitido el 11.10.63

Bob Wilson tiene un viaje agitado: por la ventanilla del avión ve a una criatura saboteando el motor de la nave, en pleno vuelo. Sus advertencias a la tripulación no son tomadas en cuenta: todos, aún su esposa, creen que delira, en pánico por las fallas mecánicas que presenta el aparato. A último momento, Bob roba una pistola de un policía que compartía el vuelo, y le dispara a la criatura, a través de la ventanilla. Lo bajan del avión con chaleco de fuerza. En tierra, la tripulación descubre que el ala del avión tiene rasguños, no explicables por ninguna causa natural.

Este capítulo está protagonizado por William Shatner, el futuro Capitán Kirk de la Enterprise y fue uno de los capítulos recreados en la película de la serie, en los años 80. Tiene la firma de Matheson y la dirección del prestigioso Richard Donner.

Etiquetas:

cine,

del archivo de super chatarra special,

televisión

5.3.11

tectónica de masas

BIUTIFUL

data: http://www.imdb.com/title/tt1164999/

Para más de un crítico snob local, Alejandro González Iñárritu es un manipulador del morbo del espectador, ametrallando a puro golpes bajos la línea de flotación de culpabilidad del público. Esa cofradía del lugar común, prestos a analizar con etiquetas preestablecidas, ha contribuido mucho para que “Biutiful” esté pasando relativamente escondida en las pantallas argentinas. Si usted se pierde esta película, cometerá un error cinéfilo imperdonable. Y trataremos, dentro de nuestras limitaciones, argumentarle porqué, sin ser la película más redonda de González Iñárritu, aún así le sobra elementos que la destacan del resto.

González Iñárritu es un maestro de las historias corales de la globalización. Lo que aproximó en “Babel”, en “Biutiful” llega a ser una auténtica tectónica de masas, un fresco de las emigraciones, empujadas unas contra otras, bullendo, raspándose, chorreando, en megalópolis abrumadoras, agresivas sonoras y visualmente.

En ese terremoto de las poblaciones que dejaron sus lugares para buscar un futuro mejor, se inserta la historia de Uxbal (el monumental Javier Bardem del que rehusaremos dar calificativos porque los agotó todos), un hombre divorciado, con dos hijos pequeños, una ex esposa inestable mentalmente al borde del derrumbe. Uxbal es un buscavidas callejero que se rebusca el mango con los inmigrantes ilegales, un ser sensible que tiene el don mágico de hablar con los muertos y de ayudarlos a encontrar su camino a los que se resisten a dejar en paz la vida.

Ése personaje convulsivo, emocional, duro y blando simultáneamente, se entera que padece un cáncer de próstata diseminado y que morirá en meses. ¿Cómo reorganizar la vida? ¿Cómo asegurar el futuro de los niños? ¿Cómo hacer lo correcto cuando todo es incorrecto? ¿Cómo flotar en las corrientes de la vida en una ciudad donde la muerte convive junto al tazón con leche y galletas?

Recuerdo alguna crítica progresista que desestimaba al Danny Boyle de “Slumdog Millonaire” porque incluyó una escena en la que se le queman los ojos a un niño indio. El crítico se habrá sentido orgulloso trazando la línea de la ética en el ejercicio del arte, diciendo en voz alta: “De aquí... ¡no pasarás!” y poniéndole un “regular” o una par de estrellas a esa película que fue capaz de mostrar “eso” en pantalla. La anécdota viene a cuenta con “Biutiful”, maltratada de igual modo, porque lo que esa clase de críticos muestran es su desconocimiento de la realidad. Los niños lisiados a propósito para que sobrevivan como mendigos es India. No es una invención. Pasó y pasa. Y aún así, ante tanto horror, los indios se levantan cada día para valorar la belleza y pensar que su vida tiene suficiente trascendencia para impresionar al Universo. Ésa es la idea del destino en la historia de “Slumdog Millonaire” que implica la elevada concepción de una instancia superior en el Universo que está en la idiosincracia india.

En paralelo, tal como esa India, estan estos márgenes de Barcelona, guiso espeso, sucio y purulento, lejano de la postal turística, el escenario donde transcurre “Biutiful”. Y lo notable es que esta descripción no distingue a Barcelona porque se confunde con cualquier otra ciudad grande, como México D.F., Buenos Aires o Río. Imágenes que se repiten: los vendedores piratas, los chinos, los negros, los logos de las ropas de marca, las viviendas ocupadas y derruidas, la variedad de idiomas, todos hablados a medias, las tradiciones que crujen ante las nuevas costumbres, las mujeres con pañuelos cubriendo su cabeza, los negocios de comida árabe, los persas, la violencia policial, el ruido, el caminar constante, la agresión visual, las nuevas construcciones, la sofisticación, la saturación, las torres futurísticas. Es un dato para ser remarcado: la ciudad de “Biutiful” es cualquier ciudad globalizada, como globalizada es la película, dirigida y escrita por un mexicano, con músico argentino, protagonista español, secundarios chinos, senegaleses, sudamericanos.

(Vale prestar atención a los detalles de belleza entre las ruinas: la calcomanía de un pescadito en el azulejo rajado de una ducha improvisada; un empapelado chillón con las fotos amarillentas de cuando fuimos felices; una bengalita de ocasión para alumbrar la torta de un cumpleaños patético porque sabemos que es el último; unos bolsos coloridos en las espaldas de chicos grises).

Si la mera descripción hubiera alcanzado para rondar una buena película, González Iñárritu no se queda en eso, sino que tensa una sublínea que termina imponiéndose. Si uno pudiera dar un paso para atrás, en esa locura, comprendería que junto a ese horror florece la vida a borbotones. Las personas se siguen amando, siguen criando sus hijos, siguen luchando por sobrevivir. Hay un orden cósmico y esta lucha, nos parece brutal porque nos es contemporánea. Pero es la condición del ser humano: sobrevivir a un medio hostil.

Que Uxbal tenga un poder mágico, el de poder comunicarse con los muertos que no quieren dejar atrás la vida, no es un detalle caprichoso. En ese fragor por el puto dinero, Uxbal es capaz de ver lo trascendente. Y cuando se acerque a su final, todo ese torbellino será un ruido de fondo, un mero temblor en un movimiento secular que viene del fondo de la historia.

La primera (la última escena) une a Uxbal con su padre, al que no conoció, emigrado político tras la guerra civil. Ese encuentro alega que la globalización no es un fenómeno nuevo; lo que es nuevo es que nos llame la atención, que nos conmueva la explotación del inmigrante. Esa inquietud marca la evolución de la sociedad.

“Biutiful” es, también, la historia de un cuerpo muerto. El de Uxbal pero también el de una sociedad en un equilibrio inestable, un colapsar continuo que presagia un final. Un final que intuye un inicio, un más allá, un “¿qué es lo que hay ahí?” con el que cierra la película.

Tal vez, como dice la adivina, amiga, maestra y confidente, “no puedes cuidar a tus hijos; es el Universo el que lo hace”. Las piezas se acomodan, en el tablero cósmico.

Mientras, la gente, como ha sido siempre, nace, ama, se reproduce y, finalmente, muere.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)